Welcome at the Interface Culture program website.

Acting as creative artists and researchers, students learn how to advance the state of the art of current interface technologies and applications. Through interdisciplinary research and team work, they also develop new aspects of interface design including its cultural and social applications. The themes elaborated under the Master's programme in relation to interactive technologies include Interactive Environments, Interactive Art, Ubiquitous Computing, game design, VR and MR environments, Sound Art, Media Art, Web-Art, Software Art, HCI research and interaction design.

The Interface Culture program at the Linz University of Arts Department of Media was founded in 2004 by Christa Sommerer and Laurent Mignonneau. The program teaches students of human-machine interaction to develop innovative interfaces that harness new interface technologies at the confluence of art, research, application and design, and to investigate the cultural and social possibilities of implementing them.

The term "interface" is omnipresent nowadays. Basically, it describes an intersection or linkage between different computer systems that makes use of hardware components and software programs to enable the exchange and transmission of digital information via communications protocols.

However, an interface also describes the hook-up between human and machine, whereby the human qua user undertakes interaction as a means of operating and influencing the software and hardware components of a digital system. An interface thus enables human beings to communicate with digital technologies as well as to generate, receive and exchange data. Examples of interfaces in very widespread use are the mouse-keyboard interface and graphical user interfaces (i.e. desktop metaphors). In recent years, though, we have witnessed rapid developments in the direction of more intuitive and more seamless interface designs; the fields of research that have emerged include ubiquitous computing, intelligent environments, tangible user interfaces, auditory interfaces, VR-based and MR-based interaction, multi-modal interaction (camera-based interaction, voice-driven interaction, gesture-based interaction), robotic interfaces, natural interfaces and artistic and metaphoric interfaces.

Artists in the field of interactive art have been conducting research on human-machine interaction for a number of years now. By means of artistic, intuitive, conceptual, social and critical forms of interaction design, they have shown how digital processes can become essential elements of the artistic process.

Ars Electronica and in particular the Prix Ars Electronica's Interactive Art category launched in 1991 has had a powerful impact on this dialog and played an active role in promoting ongoing development in this field of research.

The Interface Cultures program is based upon this know-how. It is an artistic-scientific course of study to give budding media artists and media theoreticians solid training in creative and innovative interface design. Artistic design in these areas includes interactive art, netart, software art, robotic art, soundart, noiseart, games & storytelling and mobile art, as well as new hybrid fields like genetic art, bioart, spaceart and nanoart.

It is precisely this combination of technical know-how, interdisciplinary research and a creative artistic-scientific approach to a task that makes it possible to develop new, creative interfaces that engender progressive and innovative artistic-creative applications for media art, media design, media research and communication.

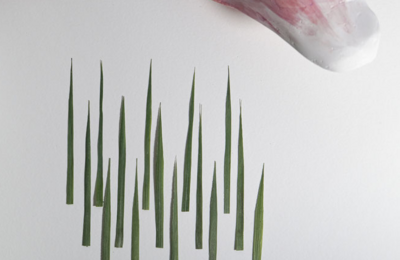

Walentina Kaja Ammann + Ruth Größwang : ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN

Vernissage: 28. August 2025, 19.30 Uhr; Ausstellung bis 4. Okt. 2025 Galerie 20gerhaus, Bahnhofstraße 20, 4910 Ried

Eröffnende Worte: Brigitte Hütter, Rektorin Kunstuniversität Linz

Texte zur Vernissage: Severin Standhartinger

ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN – eine Redewendung, scheinbar harmlos, aus dem familiären Sprachgebrauch der Großmutter.

Doch unter der Oberfläche liegt eine Geschichte, geprägt von Angst, Kontrolle und dem Weiterwirken unausgesprochene Erfahrungen. Die Ausstellung nähert sich dem Einfluss diktatorischer Strukturen auf das Private und Persönliche – und der Frage, wie sich Traumata durch Generationen hindurch fortschreiben, oft unbewusst, oft körperlich spürbar. Erinnerung wird hier nicht als klare Erzählung, sondern als Fragment, als Körperzustand, als Stimmung erfahrbar. Zwischen Sichtbarem und Verdrängtem entsteht ein Raum, in dem sich emotionale Landschaften entfalten: erstarrt, überformt, aufgewühlt – und doch seltsam vertraut. Die Arbeiten reflektieren, wie Ordnung als Schutz versprochen wird, aber auch als Zwang empfunden wer den kann. Wie das Unsichtbare weiterwirkt, in Sprache, Gesten, in der Art, wie Körper sich halten. Und wie schwer es ist, aus dem zu sprechen, was nie offen ausgesprochen wurde.

Walentina Kaja Ammann, 2001 in Wien geboren, ist eine Kunststudentin mit den Schwerpunkten Medienkunst und ortsbezogene Installation. In ihren Arbeiten kehrt sie thematisch immer wieder zu den Themen Familie und intergenerationalem Trauma zurück und stellt sich hierbei Fragen nach Zugehörigkeit und den Grenzen der eigenen Identität. Nach ihrer Ausbildung zur Grafikerin an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr-und Versuchsanstalt in Wien begann sie 2020 ihr Studium der Experimentellen Gestaltung bei Anna Jermoleawa an der Kunstuniversität Linz.

Seit 2023 erschließt sie sich das Medium Performance durch Bühnenauftritte als ihr Drag Alter Ego Sal Valentino. Als solcher stand sie schon in der Kapu/Linz, bei der Veranstaltungsreihe from Kings to Queens, sowie im WUK/Wien als Teil einer Drag Wrestling Mannschaft auf der Bühne.

Ruth Größwang, geboren in Ried im Innkreis, lebt und arbeitet in Wien und Linz. Nach dem Lehramtsstudium begann sie, Experimentelle Gestaltung an der Kunstuniversität Linz bei Anna Jermolaewa zu studieren. Ihre Arbeiten wurden u. a. im OK Linz, bei Phileas Wien, im Rahmen der Kulturhauptstadt Bad Ischl sowie bei Ausstellungen in Rumänien, der Schweiz und Slowenien gezeigt. Sie beschäftigt sich mit psychologischen, historischen und ökologischen Zusammenhängen und arbeitet oft mit organischen Materialien wie Latex oder Algen.

2023 erhielt sie den Talentförderpreis des Landes Oberösterreich, 2024 das Fohn-Stipendium und 2025 eine Nominierung für das Ö1 Talentestipendium.

Severin Standhartinger, 1997 in Linz geboren ist bildender Künstler und Dichter. Seit 2021 studiert er bildende Kunst in der Klasse für Experimentelle Gestaltung. Er lebt und arbeitet in Linz. Seine Praxis bewegt sich zwischen Installation, Malerei, Sound, Sprache, Performance, Photographie und Video. Persönlich-psychologische Formfindungsversuche, sozial-politische Fragestellungen und ontologisch-epistemologische Spiele überlagern einander, um zu neuen fragilen Konstruktionen zu verschmelzen.